|

|

Teil

7

Das "Zielen"

Man

möge mir verzeihen, daß ich hier den Ausdruck "zielen"

verwende, aber mir fiel kein besserer Ausdruck dafür ein, wie ich die

Bogenhand dazu bringe mit dem Bogen ins Ziel zu zeigen.

Beim richtigen Zielen mittels eines Visiers oder eines Referenzsystems

kenne ich, oder schätze ich die Entfernung zum Ziel. Ich ziehe den Bogen

aus, halte dann den Visierstift für diese Entfernung direkt aufs Ziel und

löse die Sehne. Habe ich die Entfernung richtig geschätzt und den

richtigen Visierstift benutzt, dann ist die Chance groß mein Ziel

punktgenau zu treffen.

Wie funktioniert dies aber beim "instinktiven" Schießen? Ich

schätze keine Entfernung, habe kein Visier oder Referenzsystem und treffe

doch mein Ziel, indem mein Bogenarm nur von meinem Gehirn unterbewußt

gesteuert wird (vorausgesetzt ich habe oft und lange genug geübt).

Sehen wir uns das bereits erwähnte Beispiel mit dem Papierkorb und dem

zusammengeknüllten Blatt Papier noch einmal etwas genauer an.

Wenn wir die Papierkugel zum aller ersten Mal in Richtung Papierkorb

werfen, ist die Chance in den Papierkorb zu treffen nicht sehr groß. Da

wir aber den Flug der Papierkugel in Richtung Korb mit den Augen

verfolgen, kann das Gehirn diese Flugbahn abspeichern. Beim nächsten Wurf

veranlaßt das Gehirn den Arm mit mehr oder weniger Kraft, abhängig von

der vorangegangenen Flugbahn, zu werfen. Mit jedem Versuch werden wir also

die Kugel näher an bzw. in den Papierkorb werfen. Voraussetzung dafür

ist allerdings, daß wir die Papierkugel im Flug sehen, und der Standort

des Papierkorbs sich nicht verändert. Stellen wir den Papierkorb in eine

andere Ecke, wird unser erster Wurfversuch wahrscheinlich wieder nicht

sehr erfolgreich sein. Mit jedem weiteren Versuch werden wir allerdings

wieder näher an bzw. in den Papierkorb treffen. Wenn wir dieses Spiel so

weiter betreiben und den Standort des Papierkorbs häufig verändern,

bildet sich unser Gehirn daraus eine Art "Vergleichstabelle".

Das bedeutet, wenn wir oft genug versucht haben aus verschiedenen

Entfernungen den Papierkorb zu treffen, merkt sich das Gehirn die

sichtbare Größe des Korbes, die dazugehörige Entfernung und die benötigte

Wurfkraft. Wenn wir dann den Korb aus irgendeiner Entfernung anschauen,

vergleicht das Gehirn die sichtbare Größe des Papierkorbs mit den

abgespeicherten Größen. Es wählt die am nächsten passende Größe aus

der "Vergleichstabelle" aus und gibt den Befehl für die zugehörige

Wurfkraft an den Arm weiter.

Beim "instinktiven" Bogenschießen läuft dieser Vorgang ähnlich

ab. Wir konzentrieren uns auf unser Ziel, spannen den Bogen, lassen unser

Gehirn unterbewußt den Bogenarm steuern und lösen die Sehne. Unser

Gehirn registriert dabei die Größe des Ziels, die Flugbahn des Pfeils

und die Stellung des Bogenarms. Sollte der Pfeil zu kurz fliegen, merkt

sich das Gehirn, daß bei einer Entfernung, die dieses Ziel in dieser

Größe erscheinen läßt, der Bogenarm etwas höher gehalten

werden muß. Das kann allerdings nur geschehen, wenn wir mit den Augen die

Flugbahn des Pfeiles verfolgen können.

Bei meinen Pfeilen verwende ich deshalb nur helle leuchtende Farben, wie

weiß, gelb und leuchtgelb bei der Befiederung. Da ich meine Federn außerdem

gedrallt aufklebe, sind meine Pfeile sehr gut sichtbar und ich kann die

Flugbahn meiner Pfeile sehr leicht verfolgen. Außerdem ist die

Trefferlage auf dem Ziel sehr leicht zu erkennen. Viele

Schützen verwenden dunkle oder gestreifte Truthahnfedern zur

Befiederung ihrer Pfeile. Diese Pfeile sehen zwar sehr gut aus, haben aber

für "instinktive" Schützen folgenden Nachteil. Sie sind sehr

schwer im Flug und auf der Scheibe zu erkennen. Dadurch erschweren diese

Schützen ihrem Gehirn die Arbeit, die Flugbahnen und Trefferlagen im Verhältnis

zu der Scheibengröße abzuspeichern. Das heißt allerdings nicht, daß

Schützen, die dunkle Befiederung bevorzugen, keine guten

"instinktiven" Schützen werden können.

Die Abspeicherung erfolgt bei ihnen aber erst ab dem Zeitpunkt, ab dem der

Pfeil fürs Auge sichtbar wird, also manchmal erst beim Ziehen der Pfeile.

Deshalb ist diese Art der Abspeicherung und die Erstellung der

"Vergleichstabelle" für das Gehirn meist eine langwierige

Angelegenheit.

Ich empfehle jedem, der anfängt "instinktiv" zu schießen, die

Verwendung von leuchtender, sichtbarer Befiederung und hellen Nocken, um

dem Gehirn die Abspeicherarbeit so leicht als möglich zu machen.

Ich empfehle jedem, der anfängt "instinktiv" zu schießen, die

Verwendung von leuchtender, sichtbarer Befiederung und hellen Nocken, um

dem Gehirn die Abspeicherarbeit so leicht als möglich zu machen.

Ein anderer wichtiger Punkt ist die Konzentration auf das Ziel. Wenn ich

beispielsweise einen Holzwolle-Ballen mit einem dunklen Müllsack abhänge

und nur einen leuchtfarbenen Aufkleber, in der Größe eines Fünfmarkstückes,

darauf anbringe, habe ich einen sehr gut sichtbaren Punkt auf den ich mich

konzentrieren kann. Aus einer Entfernung von ca. 15 Metern sehe ich nur

diesen Punkt, da durch den dunklen Müllsack als Hintergrund mein Blick

nicht abgelenkt wird. Wenn ich nun versuche diesen Punkt zu treffen, habe

ich damit keine Schwierigkeiten, weil meine Konzentration nur auf diesem

Punkt gerichtet ist. Klebe ich jedoch mehrere Punkte dazu, fällt es mir

sehr viel schwerer mich auf einen dieser Punkte mit voller Intensität zu

konzentrieren, da mein Blick durch die anderen gleichaussehenden Punkte

abgelenkt wird. Dementsprechend fällt dabei auch mein Schießergebnis

aus. Das gleiche Experiment kann man auch bei einer sehr weiten Entfernung

machen, indem man auf einem frisch gepflügten Feld einen weißen

Styroporklotz oder ähnliches platziert. Wenn man nun ca. 100 Meter zurückgeht

und sich auf den Klotz konzentriert, fällt dies sehr leicht, weil dieser

sich vom braunen eintönigen Untergrund des Feldes sehr gut abhebt. Nach

zwei bis drei Schüssen auf den Klotz, kommt man ihm bereits sehr nah,

bzw. trifft ihn auch. Und das obwohl der Klotz ca. 100 Meter entfernt

steht. Stellt man diesen Klotz allerdings auf eine bewachsene Wiese mit

Blumen, Unkraut usw. dann fällt es sehr schwer sich auf diesen Klotz zu

konzentrieren, weil das Auge durch viele Gegenstände im Blickfeld

abgelenkt wird. Der gleiche Klotz ist dann bei der gleichen Entfernung

kaum noch zu treffen. Aus diesen Beispielen kann man erkennen, daß die

Intensität der Konzentration auf das zu treffende Ziel maßgeblich für

das Treffen des Zieles verantwortlich ist. Dies ist auch der Grund, warum

viele "instinktive" Schützen weniger Probleme haben, Scheiben

auf kurze Distanzen zu treffen, als Scheiben auf lange Distanzen. Bei den

Scheiben auf den kurzen Entfernungen fällt es viel leichter sich auf

einen Punkt dieser Scheibe zu konzentrieren, sei es ein Farbfleck, ein

bereits vorhandenes Einschußloch, die Oberflächenstruktur bei 3-D

Tierscheiben oder ähnliches. Auf den langen Distanzen sieht man die

Scheibe als ganzes, kann keine Farbflecken und keine Oberflächenstruktur

mehr erkennen und es fällt sehr schwer sich einen Punkt zu suchen.

Wenn ich mich auf einen Punkt auf der Scheibe konzentriere dann

verschwimmt für mich im Idealfall alles außer diesem Punkt. Dazu ist

aber eine sehr große Intensität an Konzentration notwendig. Diese

Intensität läßt dann meist im Laufe eines Turniers nach und die

Trefferquote verschlechtert sich. Bedingt durch die aufzubringende

Konzentration ist es für "instinktive" Schützen meist

einfacher eine "Hunter-Runde" mit einem Pfeil pro Scheibe zu

schießen, weil dabei die Intensität der Konzentration bei fast allen

Scheiben gleich bleibt, als eine normale Runde mit beispielsweise drei

Pfeilen pro Scheibe.

Ein anderes Problem stellt die Art der Scheiben für einen

"instinktiven" Schützen dar. Wer nur auf 3-D Scheiben

trainiert, erstellt sich im Gehirn eine "Vergleichstabelle" mit

der wahren Größe der Tiere. Das bedeutet, das Auge erfaßt die Größe

des 3-D Tieres und das Gehirn vergleicht die sichtbare Art und Form des

Tieres mit den gespeicherten Werten von vergleichbaren Tieren, die bei

einer bestimmten Entfernung dieselbe Größe haben. Daraufhin steuert das

Gehirn den Bogenarm auf die Höhe, die für diese Entfernung notwendig

ist. Schießt dieser Schütze allerdings dann auf Tierscheiben aus Papier,

auf denen das Tier in einer verkleinerten Fotografie abgebildet ist, dann

entsteht für das Gehirn eine "optische Täuschung". Denn das

Gehirn vergleicht die sichtbare Größe dieses Bildes mit den

abgespeicherten Werten von vergleichbaren Tieren, die aber in ihrer

Originalgröße abgespeichert wurden. Das Tier auf dem Bild scheint für

das Gehirn somit in einer weiteren Entfernung zu stehen, als dies tatsächlich

der Fall ist. Eine hohe oder sehr hohe Trefferlage ist dann meist die

Folge. Wer also als "instinktiver" Schütze bei Turnieren vorne

mitschießen will, muß auf möglichst viele unterschiedliche Scheiben

trainieren, um seinem Gehirn die Möglichkeit zu geben eine möglichst große

"Vergleichstabelle" anzulegen.

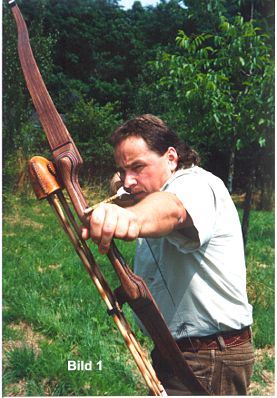

Damit wir die Möglichkeit haben uns voll auf unser Ziel zu konzentrieren

und nicht durch irgendwelche Gegenstände in unserem Blickfeld abgelenkt

werden ist es sinnvoll den Bogen seitlich abzukippen. (Bild

1) Dabei wird der obere

Wurfschenkel, bei einem Rechtshandschützen, nach rechts geneigt. Die

meisten Schützen neigen ihren Bogen ca. 20 bis 30 Grad. Man muß auf

jeden Fall beachten, daß man die Zughand in gleichem Maße mitkippt, um

ein Verkanten der Sehne beim Ausziehen zu vermeiden. Durch das Abkippen

des Bogens hat man außerdem die Möglichkeit den Kopf etwas nach vorne über

den ausgezogenen Pfeil zu neigen. (Bild

2) Der Pfeil kommt somit näher an das Auge, das ja den hinteren Teil

unseres "Visiers" darstellt. Außerdem wird es einfacher, bei

gekipptem Bogen, die Pfeilflugbahn zu verfolgen. Manche kippen den Bogen

bei kurzen Schüssen etwas mehr als bei langen Schüssen, andere behalten

den Winkel bei allen Entfernungen bei. Bei einem Bogen, der vom "shelf"

also vom Griffstück geschossen wird, verändert der Winkel des Kippens

die Lage des Pfeils nur unwesentlich. Daher kann der Winkel ganz nach

persönlichem Geschmack gewählt, verändert oder beibehalten werden ohne

eine Veränderung der Trefferlage zu bewirken. Bei hochgesetzter

Pfeilauflage verändert das Abkippen des Bogens auch die Lage des Pfeils

erheblich. Je mehr der Bogen nach rechts gekippt wird, desto mehr

verschiebt sich die Lage des Pfeils nach rechts und nach unten. Ein Schütze,

der seinen Bogen mit hochgesetzter Pfeilauflage schießt, sollte deshalb

den einmal gewählten Winkel des Abkippens nicht von Schuß zu Schuß verändern,

da das Gehirn nicht die Möglichkeit hat diese Lageänderung so schnell zu

korrigieren.

Damit wir die Möglichkeit haben uns voll auf unser Ziel zu konzentrieren

und nicht durch irgendwelche Gegenstände in unserem Blickfeld abgelenkt

werden ist es sinnvoll den Bogen seitlich abzukippen. (Bild

1) Dabei wird der obere

Wurfschenkel, bei einem Rechtshandschützen, nach rechts geneigt. Die

meisten Schützen neigen ihren Bogen ca. 20 bis 30 Grad. Man muß auf

jeden Fall beachten, daß man die Zughand in gleichem Maße mitkippt, um

ein Verkanten der Sehne beim Ausziehen zu vermeiden. Durch das Abkippen

des Bogens hat man außerdem die Möglichkeit den Kopf etwas nach vorne über

den ausgezogenen Pfeil zu neigen. (Bild

2) Der Pfeil kommt somit näher an das Auge, das ja den hinteren Teil

unseres "Visiers" darstellt. Außerdem wird es einfacher, bei

gekipptem Bogen, die Pfeilflugbahn zu verfolgen. Manche kippen den Bogen

bei kurzen Schüssen etwas mehr als bei langen Schüssen, andere behalten

den Winkel bei allen Entfernungen bei. Bei einem Bogen, der vom "shelf"

also vom Griffstück geschossen wird, verändert der Winkel des Kippens

die Lage des Pfeils nur unwesentlich. Daher kann der Winkel ganz nach

persönlichem Geschmack gewählt, verändert oder beibehalten werden ohne

eine Veränderung der Trefferlage zu bewirken. Bei hochgesetzter

Pfeilauflage verändert das Abkippen des Bogens auch die Lage des Pfeils

erheblich. Je mehr der Bogen nach rechts gekippt wird, desto mehr

verschiebt sich die Lage des Pfeils nach rechts und nach unten. Ein Schütze,

der seinen Bogen mit hochgesetzter Pfeilauflage schießt, sollte deshalb

den einmal gewählten Winkel des Abkippens nicht von Schuß zu Schuß verändern,

da das Gehirn nicht die Möglichkeit hat diese Lageänderung so schnell zu

korrigieren.

Das Lösen der Sehne

Viele Schützen, mit denen ich mich unterhielt, erzählten mir, das

saubere Lösen der Sehne sei für sie das größte Problem überhaupt und

die häufigste Fehlerquelle für ihre schlechten Schüsse. Das Verreißen

der Zughand zur Seite wurde mir dabei als häufigste Ursache für einen

verpatzten Schuß genannt. Ich glaube jedoch das Problem vieler Schützen

ist nicht das Lösen selbst, sondern bereits der Bewegungsablauf vor dem Lösen.

Dieser Bewegungsablauf stellt sich uns folgendermaßen dar. Mit der

Bogenhand drücken wir den Bogen in Richtung Ziel und ziehen mit der

Zughand die Sehne nach hinten. Zum Lösen der Sehne werden einfach die

Finger der Zughand geöffnet und durch den Druck auf den Bogen nach vorne

wird die Sehne gerade nach vorne von den Fingern gezogen. Dies wird außerdem

durch die Bewegung der Zughand nach hinten begünstigt.

Auch wenn man die Zughand am Ankerpunkt für kurze Zeit anhält, muß man

den Druck auf den Bogen und den Zug an der Sehne beibehalten. Man kann

sich das am besten vorstellen, als stünde man in einem Türrahmen, die

Bogenhand drückt gegen die eine Seite der Zarge und der Zugarm drückt

mit dem Ellbogen gegen die andere Seite. Auch wenn sich beide Hände nicht

mehr bewegen, behalte ich den Druck auf den Bogen und den Zug an der Sehne

bei. Denn nur so kann ich sicherstellen, daß die Sehne beim Lösen gerade

nach vorne von den Fingern gezogen wird.

Viele Schützen, die ich beobachtet habe, ziehen den Bogen aus bis zum

Ankerpunkt, fangen dann an sich zu konzentrieren (oder zielen...),

behalten den Druck auf den Bogen und den damit zusammenhängenden Zug an

der Sehne aber nicht bei. Erkennbar ist dies daran, daß die Pfeilspitze

sich ganz langsam nach vorne bewegt und die Schultern langsam nachgeben.

Durch die nachgebende Schulter wird der Zug an der Sehne nach hinten nicht

beibehalten und beim Lösen der Sehne wird meist die Hand nach der Seite

vom Gesicht weggerissen. Dieses Wegreißen hat auch ein Verreißen des

Bogenarms auf die entgegengesetzte Seite zur Folge, was das Problem des

schlechten Lösens noch verschlimmert. Wer Probleme mit dem seitlichen

Wegreißen der Zughand hat, sollte auf jeden Fall erst einmal versuchen

den Druck auf den Bogen und den Zug an der Sehne aufrecht zu erhalten und

in den Schultern nicht nachzugeben. Das Problem des schlechten Lösens

wird oftmals damit schon behoben.

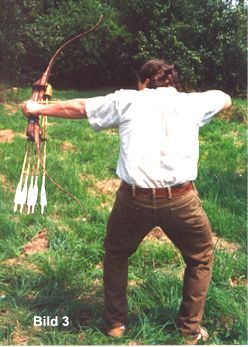

Das Einsinken in die Knie Das Einsinken in die Knie

G.Fred Asbell beschreibt in seinen Büchern "Instinctive Shooting I

und II" das Einsinken in die Knie, während des Ausziehens des

Bogens, als Intensivierung der Konzentration auf das Ziel.

Er führt auch ein Beispiel an, bei dem wir dies für uns selbst

nachvollziehen können. Wir stellen uns aufrecht hin und zeigen mit dem

Zeigefinger der rechten Hand auf einen Gegenstand. Jetzt schauen wir über

den Zeigefinger hinweg auf den Gegenstand und versuchen uns auf diesen

Gegenstand zu konzentrieren. Wenn wir nun in die Knie sinken und den Kopf

leicht nach vorne neigen schauen wir viel dichter über den Finger hinweg

auf den Gegenstand und die Konzentration wird intensiver. Der ganze Körper

wird durch das Einsinken in die Knie auf diesen Gegenstand focusiert.

Beim "instinktiven" Schießen beginnt das Einsinken in die Knie

synchron mit der Aufwärtsbewegung des Bogenarms und endet, wenn die Knie

etwa über den Zehenspitzen stehen. Ich habe diese Stellung der Knie beim

"instinktiven" Schießen ausprobiert und muß sagen, daß sie

mir vor allem dann hilft, wenn die Intensität meiner Konzentration nachläßt.

Der einzige Nachteil dieser Stellung und wahrscheinlich auch der Grund dafür,

daß so wenige Schützen diese Stellung nicht benutzen ist auf

Bild 3 zu erkennen. Man

sieht aus als hätte man gerade in die Hosen gesch....n.

Als ich im Juni ´96 beim Turnier in Cloverdale in Indiana mitgeschossen

habe und während des Ausziehens in die Knie einsank wurde ich spöttisch

gefragt ob ich das "G. Fred Syndrom" habe.

Trotz des etwas seltsamen Aussehens dieser Stellung und des Spottes, dem

sich der Schütze evtl. aussetzt, möchte ich jedem angehenden

"instinktiven" Schützen raten diese Stellung für sich einmal

zu probieren. Vielen wird es wahrscheinlich als Konzentrationshilfe zugute

kommen.

Wer gern in dieser Stellung schießt, aber bei Turnieren Angst hat

deswegen verspottet zu werden, sollte sich den Rat von G. Fred zu Herzen

nehmen sich immer in eine Gruppe mit hübschen Frauen einteilen lassen.

Passanten und andere Schützen werden dadurch von der etwas seltsamen

Haltung abgelenkt.

- Ende -

©

R.Blacky Schwarz

|

|